ビジネス領域の映像コンテンツを主軸に、日本を上向きに"ピボット"する挑戦を続けるPIVOT株式会社。2023年秋、創業から2年経ち、事業の急成長とともに「壁」に直面していた頃に同社が着手したのは"マネジメントの再起動"だった。ジャフコの支援とともに始まった、マネジメントチームの一枚岩化・MVVの再構築・人事制度の策定・プロ人材の採用----。PIVOTは現場のリアルな課題をいかに乗り越え、成長のアクセルへと変えたのか。PIVOT株式会社 取締役副社長COO 木野下 有市さんと当社ビジネスディベロップメント部の坪井一樹に知られざる支援の裏側を聞いた。

【プロフィール】

PIVOT株式会社 取締役副社長COO 木野下 有市(きのした・ゆういち)

三菱商事を経て電通入社。メディアコンテンツ領域の企画・投資を専門とし、電通米国子会社の代表を務める。 帰国後、電通とニューズピックスの合弁事業「NewsPicks Studios」を設立起案し、取締役COOに就任。 経済領域の映像コンテンツの制作・プロデュースに従事。2021年、ビジネス映像メディア「PIVOT」を共同創業。

【What's PIVOT株式会社】

「日本をPIVOTする」をミッションに掲げるビジネスメディア。新時代のマインドセットとスキルセットを高める映像コンテンツを毎日無料で配信。YouTube登録者数はチャンネル開設から2年9ヶ月で、登録者300万人を達成し日本有数のビジネスチャンネルへと成長。 350社以上の広告主ともタイアップを実施。

組織の成長とともに訪れた"30人の壁"

――まずPIVOT社の事業内容について簡単に教えてください。

木野下 PIVOTは2021年6月に創業したメディアスタートアップです。アプリ・Webサイトおよび公式YouTubeチャンネルを通じて、ビジネスパーソンにとって学びのある映像コンテンツを毎日無料で配信しています。おかげさまでYouTubeチャンネル登録者数が330万人を突破し(2025年6月時点)、国内のビジネス映像メディアとしてはトップクラスの支持をいただくまでになりました。決裁権を持つエグゼクティブ層との相性がよく、タクシー広告との連動やインストリーム広告(動画内CM)の需要も伸び続けています。

――ジャフコからの出資を受けた当時、PIVOT社はどのような状況だったのでしょうか?

木野下 当時の私たちは社員数が30人に近づいた頃で、"個の力"で引っ張ってきた体制にひずみが出てきた時期でした。売上は伸びているのに現場の手法は統一されておらず、セールスや制作の現場が疲弊し始めていた状態。一人ひとりのプレイヤーは優秀なのですが、誰がどのお客様に何を提案しているかすら見えない。「組織として体を成していない」という不満も出始めていました。

――スタートアップが必ず直面するのが「30人の壁」とも言われますが、まさにその局面だったと。

木野下 はい。もともと僕たちは、メンバーの知り合いがジョインする形で仲間を集めてきたので、20人くらいまでは「阿吽の呼吸」で組織が回っていたんです。でもそれはいつまでも通用するわけじゃないですよね。いわゆるPMF(プロダクトマーケットフィット)が達成されて視聴者数が急速に伸び始めた時期から、広告案件の受注がさばき切れないほど押し寄せて来て。嬉しい悲鳴でありながらも、個の力に頼った経営の限界が見えてきたタイミングでした。

――そのような中で、ジャフコとの連携が始まったのですね。

木野下 2023年9月のシリーズAの資金調達でリード投資家として出資いただいたご縁で、経営面の支援をいただける関係になりました。最初は、そもそも「何をどう助けてもらえばいいのか」も分からないレベルでしたが、坪井さんとお話しする中で、自分たちの課題を整理できました。「今乗り越えるべきは"組織"のマネジメント問題なんだ」と本気になれたことが大きかったですね。そこから、マネジメントを強化しようという話へと進んでいきました。

坪井 当初から木野下さんから課題意識を率直に話していただいたことが印象に残っています。ジャフコとして何が支援できるかを考え、まずは「マネジメントキックスタート」という位置づけでご一緒させていただきました。

――「マネジメントキックスタート」とは具体的にどのような取り組みだったのでしょうか?

木野下 まずは、マネジメントメンバーがちゃんと集まって話す場をつくることから始めました。それまで定例のマネジメント会議すらなかったので、組織的な意思疎通や共通認識の場が持てていなかったんですよね。マネージャークラスのメンバーを召集して8名で膝を突き合わせて話しました。

坪井 マネジメントメンバーが集まって話す場で、何をテーマに、どう進めるかは、木野下さんと話し合いながらデザインさせていただきました。まず、マネジメントとは何か?といった前提となる共通認識を整える情報提供から始まり、PIVOT社におけるマネジメントのあり方や、MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)の再定義を目的としたワークショップを2回実施しました。まずは対話を重ねて「自分たちは何を大事にしたいのか」を明らかにしていくことで、より強い組織へと向かう一歩を踏み出す。そんな意志を込めて「マネジメントキックスタート」という言葉を用いて、目線を合わせていきました。

――トップダウンで落とすのではなく、共創的なプロセスを意識されたんですね。

坪井 はい、そうですね。私の中でファシリテーターとして関わる際の理想形は"焚火の火付け役"なんです。マネージャー陣がご自身の言葉で咀嚼し、考え、意見を交わし合う時間をつくれるように場を暖める。そうすることで、「上から与えられる」ものではなく、マネージャー陣が自分の言葉で語れるようになります。それによって、MVVといった大切にしたい価値観が組織の中で生きたものになると考えています。

マネジメントの再起動とMVVの再定義

――MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)の再定義も、同じタイミングで進められたのですね。

木野下 はい。もともとMVVはあったんですが、「本当にこれでいいのか?」という違和感があって。お恥ずかしながら、このときまで「ビジョンとミッションの違い」も曖昧な理解だったのですが、ビジョンは「長期的で具体的なありたい姿」なのだと認識を揃えることができました。

――より長期を見据えたビジョンに変わったと。

木野下 はい。坪井さんの助言をもとに議論を深めていく中で、ビジョンやミッションがより腹落ちする言葉へと磨かれていく感覚がありましたね。たとえば従来のビジョンには「映像ビジネスメディア」という表現が入っていたのですが、あるマネージャーから「映像以外の領域に広がる可能性も想定したほうがいい」という意見が出て再考へ。最終的に「2030年までに日本を代表するビジネスメディアになる」と更新することになりました。

「では、日本を代表するビジネスメディアとは何か?」と議論を深めていったときに、CEOの佐々木自らが「信頼性・影響力・収益力・永続性」という4つの視点を明確にしたことも組織として大きなステップだったと思います。

映像空間、特にYouTubeの世界ではとかく"炎上商法"で視聴者数を狙うメディアも見られますが、それだけでは「信頼性」や「永続性」を毀損してしまうんですよね。長く支持されるに値するメディアになるために、どんな価値観を重視するべきなのか。単にきれいな言葉を並べるのではなく、その意味するところを言語化して共有できたことは、非常に意義深かったと思いますね。

坪井 対話を深める中で、「PIVOTらしさ」を表現する言葉がどんどん研ぎ澄まされていく感覚がありましたね。

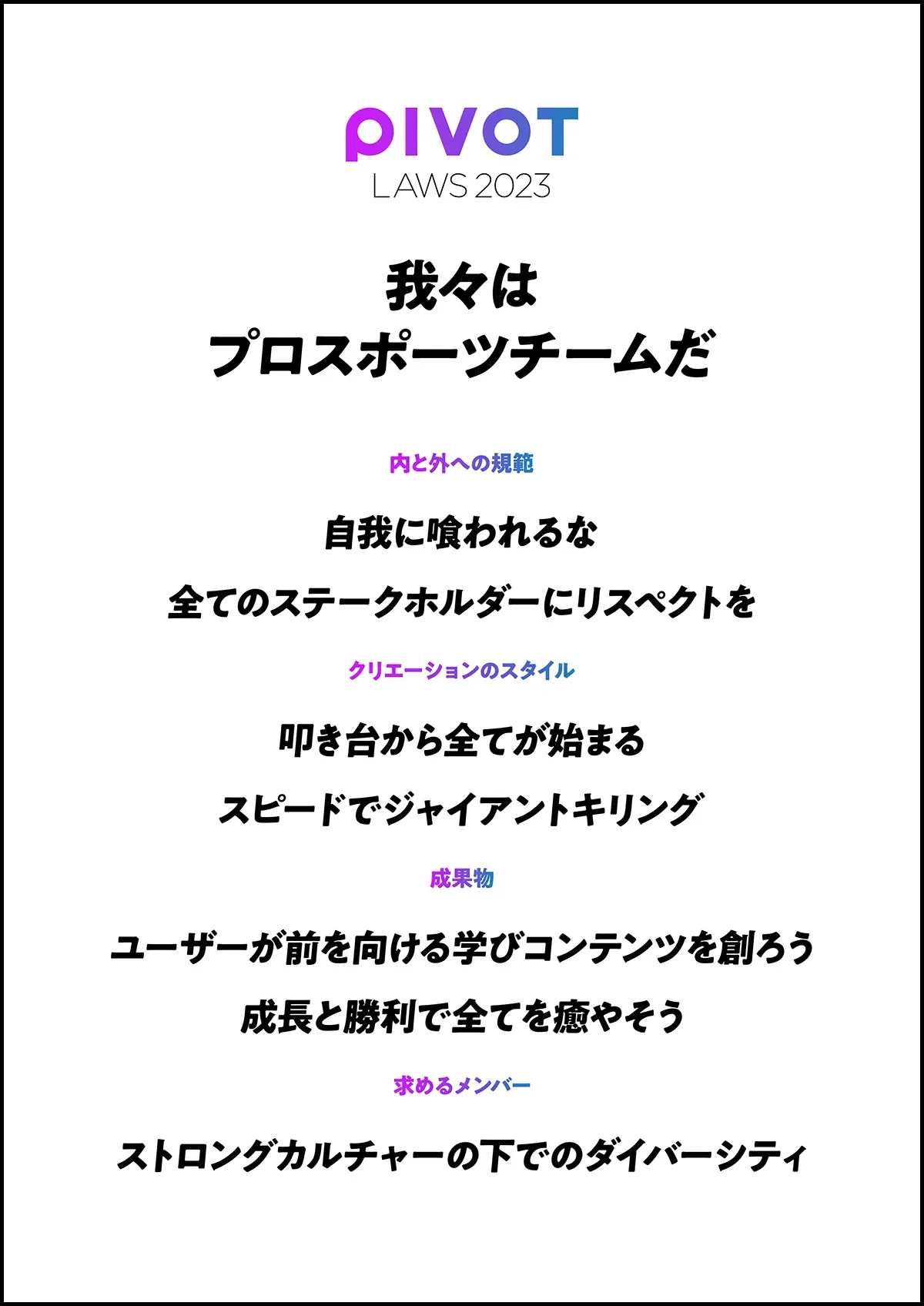

木野下 バリューについても、以前から「PIVOT LAWS」という行動指針はあったのですが、それが評価制度とつながっているかというと不十分でした。例えば、この「PIVOT LAWS」の一文目には「我々はプロスポーツチームだ」と掲げているのですが、ならば「プロスポーツチームらしい成果主義」も具体的に考えないといけない。

――MVVの再定義と同時に、経営陣の役割もより明確になっていったそうですね。

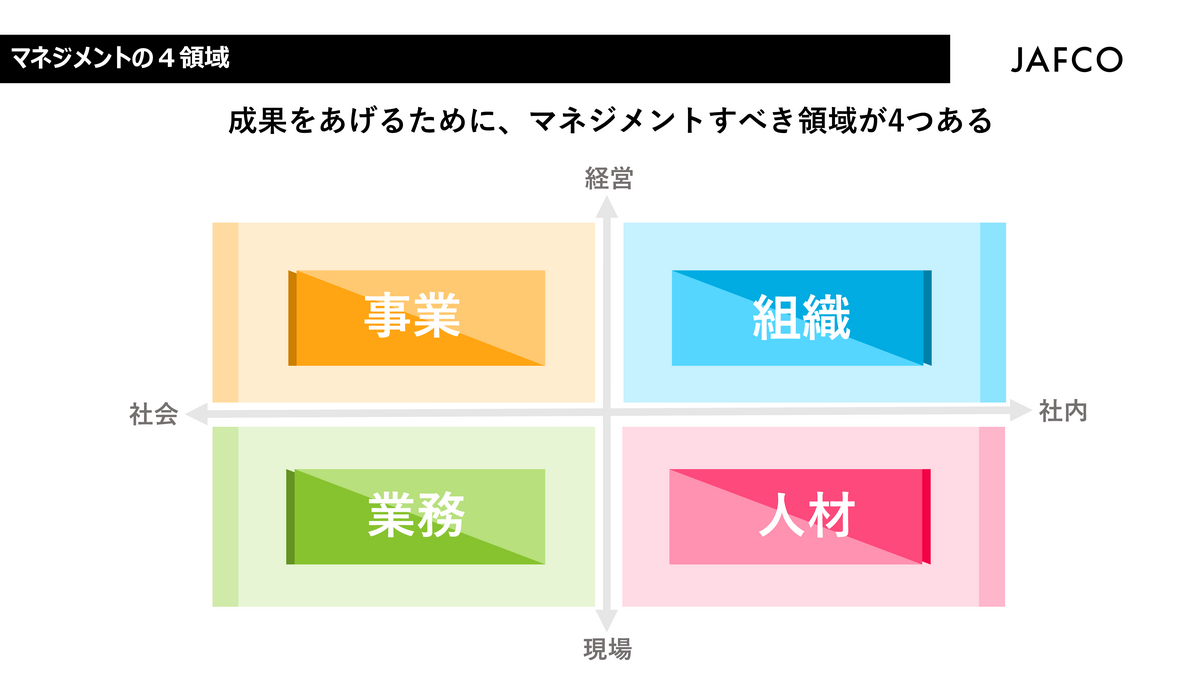

木野下 はい。特に、CEOの佐々木と私(COO)の役割分担はよりはっきりしました。佐々木はビジネス全体の構想やミッションマネジメントに集中し、私は組織運営やピープルマネジメントの現場を中心に担うという形ですね。坪井さんが提示してくれた"4象限マトリクス"が非常に参考になりました。

坪井 マネジメントにおける「経営×現場」「社会×社内」という4象限で、誰がどの領域に責任を持つか、役割分担を全員が共通認識しやすくなりましたよね。これによって経営陣が「背中を預け合う関係」として動きやすくなると考えています。

木野下 ミドルマネージャーたちの意識にも変化が生まれました。「自分たちは何を期待されているのか」がクリアになったことで、自発的な行動が促進された気がします。"共通言語を持つ"というプロセスが本当に効くんだなと思いました。

マネジメントの4象限(坪井作成の資料より)

「HRがいない会社」で人事制度をつくる

――人事制度づくりにも着手されたとのことですが、当時、PIVOT社には専任のHR担当はいなかったそうですね。

木野下 はい。創業初期に一度、就業規則などベーシックなルール整備に尽力した方がいたんですが、1年ほどで抜けてしまって。以降は「HR不在」の状態でした。給与計算などの最低限のオペレーションはありましたが、採用や人事制度の設計といった本質的なHR機能は、まったく手がついていなかったんです。

――その状況で制度設計を始めるのは、かなりの負荷だったのでは?

木野下 まさに手探りでした。何から始めればいいのか、自分たちでもよく分かっていなかった。このときも、坪井さんから進め方をご提示いただいて。ジャフコさんがつながりのある共創パートナーにも連携してもらい、人事制度の構築と合わせてHRのSaaS導入もすることにしたんです。まずは週1回、3カ月間の打ち合わせによって、人事制度で決めるべき50の論点をひとつひとつ決めて積み上げていくというプロセスです。

坪井 積み木のように一つずつ意思決定していけば、最終的には自社らしい人事制度ができあがる。そして、運用面ではSaaSを活用してPDCAにもつなげやすくする。PIVOTさんのような組織づくりにもスピード感と成長が求められる会社に合うはずだと考え、ご紹介しました。

木野下 制度設計の現場に坪井さんも同席してくださったのは、心強かったですね。外部の担当者と僕の間に入って、時には解説をしてくれたり、PIVOTらしさを取り入れる視点で助言してもらったり。意思決定に迷った時の「壁打ち相手」として、坪井さんの存在は本当に大きかったです。

――評価制度づくりにおいて、特にこだわった点は?

木野下 一番のこだわりは、やはり行動指針である「PIVOT LAWS」の体現です。プロスポーツチームらしい成果主義を掲げる以上、それにふさわしい報酬制度を持たなければ言葉が空回りしてしまいます。そこで、最大300%の賞与支給が可能な評価制度を導入しました。

「PIVOT LAWS」PIVOT社ウェブサイトより

――最大300%とは、かなりインパクトがありますね。

木野下 はい。そして実際に、直後のタームでは複数名が300%の評価を達成しました。もちろん、誰もが到達できるわけではありませんが、成果と等級に応じて厳密なロジックを組み立てた上での運用が実現しました。

坪井 評価制度には「納得性」と「独自性」の両立が重要だと考えています。PIVOTさんの場合、前者は"どんな行動や成果が求められるのか"を明文化した点、後者は"カルチャーを反映した評価の項目や割合を設定した"点に表れています。

――具体的には、どのようにしてバリューと評価を接続したのでしょうか?

坪井 たとえば、「PIVOT LAWS」に含まれる価値観をもとに、「スピード」「チーム貢献」「叩き台」などの評価項目を設定しました。単なる数字の成果だけでなく、"どう成果を出したか"も含めてバリューで評価できるようにしたんです。ただ、プロスポーツチームなので勝利を目指す、というのが大前提。その意味でも、全員が成果を同じ割合で重視するスタンスを評価制度で明確にしているのも特徴的でしたね。

木野下 その過程で、自分たちでも「こういう働き方を良しとしたいんだな」とあらためて目線合わせができたことも良かったですね。採用面談の時にも、評価制度の説明をすると候補者の納得度が高まるのを感じます。もっといえば、私自身がずっと抱えていたモヤモヤが晴れた実感があります。

――どんなモヤモヤが晴れたのですか?

木野下 以前、若手メンバーから「どうすれば年収1000万円に届きますか?」と聞かれて、答えに詰まったことがあったんです。創業期には気合いだけで乗り切れましたが、評価基準が曖昧なままでは優秀なメンバーは集められません。制度を整えた今は、目標等級や評価項目、昇給・賞与の仕組みを示しながら「この条件を3回クリアすれば年収1000万円に到達できますよ」と説明できる。目標へのステップを具体的に描ければモチベーションにも直結するはずですし、会社として健全な状態になったなと思います。

坪井 スタートアップって、"制度や仕組みがないことの自由さ"が魅力に見える反面、ある程度の規模になると逆に不安材料にもなるんですよね。スタートアップならではのハングリー精神は保ちながら"安心して挑戦できる土台"をつくる。それが今回の取り組みの本質だったと思います。

「攻めの採用」への転換で、多職種のスピード入社が実現

――制度構築と並行して、採用面の強化にも取り組まれたそうですね。

木野下 はい。リファラルや自主応募にはある程度の手応えがあったのですが、やはりそれだけではスケールに限界がある。特に人事制度を整えたタイミングで「攻めの採用」に切り替える必要性を強く感じました。

――具体的には、どのような課題を感じていたのでしょうか?

木野下 前述のとおり当時はまだHR責任者がいなかったので、ダイレクトリクルーティングを僕自身が担っていました。某プラットフォームに課金してスカウトメールを送っていたんですが、返信はほとんど来ないし、そもそも探すのも大変で...。どんどん心が折れていきました。「この方法で続けて、本当に上手くいくのかな」と自信を失っていた頃、坪井さんが「自分たちの採用にも使って成果が出ている」と、同じくスタートアップであり、ジャフコさんの出資先でもあったフォワード社の採用とAIを組み合わせたサービスを教えてくれたんです。正直最初は半信半疑でしたが、先方も社長自ら機動的に動いてくださって、結果的に5カ月で6名の採用が決定し、そのうち5名がすでに入社しています。

――半年かからずに6名は、かなりの成果ですね。

木野下 特に良かったのは、職種の幅広さです。セールスだけでなく、映像、経理、MC(番組出演者)などバランスよく採用できました。中でも6月に入社したNHK出身のMC・西川典孝の採用は象徴的でした。彼自身、「自分のような人材にニーズがあるとは思っていなかった」と言っていて。PIVOTのようなメディア企業は知名度が高いようでいて、まだまだ知られていない部分もあります。でもこちらから「あなたに来てほしい」とアプローチすることで、優秀な人材が「実は興味があった」と反応してくれる。これは目から鱗でしたね。

――紹介を通じてサービスにたどり着けたことがカギになったと。

木野下 まさに。VCのネットワークには、「これから伸びる」企業やサービスの情報、それも"目利き"によって選ばれた情報が集まっているんですよね。自力ではたどり着けなかったと思いますし、価格も"スタートアップ応援価格"で非常にありがたかったです(笑)。

そして、その背後にはジャフコさんの支援が常にありました。坪井さんは初期段階の要件整理から成果が出るまで定例ミーティングにも同席してくれる。VCというより、「社外の信頼できるパートナー」という感覚で、とてもお世話になりました。

坪井 採用の話に限らず、スタートアップは、すべての機能を自社内でフル装備するのは難しい。だからこそ、「ここは強い、でもここは弱い」という部分を冷静に把握した上で、足りないピースを必要に応じて外部と連携して補っていく。経営陣に木野下さんのような組織イシューへのアンテナが高い方がいて、早くからご相談いただけたことで、課題解決の一歩目からご一緒できたのが良かったのだと思います。

"シェルパ"のような存在でありたい。支援の本質とこれから

――坪井さんはPIVOT社の支援にどのようなスタンスで関わってこられたのでしょうか?

坪井 我々が担うべき役割について「シェルパ」という言葉を私はよく使うんです。世界最高峰・エベレストを登る登山隊をサポートするガイドのように、スタートアップが高い山を登ろうとする時に、人と組織の側面から伴走し、必要なタイミングで必要な支援を届ける----。それが理想だと思っています。

さらに言うなら、ずっと伴走するわけではなく「自走」がゴールです。出資先が自ら課題解決できる組織になっている状態が到達点。だからこそ、制度を設計するだけでなく、その後の運用、さらに次のフェーズへの橋渡しまで見据えて支援することを大事にしています。

――PIVOT社もまさに「次のフェーズ」へ向かおうとしているのでしょうか。

木野下 そうですね。人事制度が整い、HRマネージャーも採用できて、ようやく「組織を強くする土台」ができました。今後は、さらに人が増えていく中で、それをどう運用していくかが問われるフェーズに入ってきます。

でも、ここまで一緒にやってきたプロセスがあるからこそ、自信を持って次に進める。ジャフコさんが制度設計の伴走も、採用の導線も、運用の相談にも付き合ってくれたから、今のチームがあると思っています。

――ジャフコの支援の"深さと広さ"があったからこそ、ということですね。

木野下 本当に「ここまでやってくれるんだ」と思いました。VCって、資金面だけの存在だと思っていた部分も正直あったんです。でもジャフコさんは違った。制度設計に一緒に取り組んでくれて、採用の相談にも乗ってくれる。坪井さん達が"手を動かすプロフェッショナル"なんですよね。

坪井 ありがとうございます(笑)。PIVOTさんのように、成長とともに必要な打ち手を柔軟に取り入れていける組織は、次のステージにもきっとスムーズに移行していけると思っています。

――今後の成長に向けての期待は?

坪井 ビジネスメディアという枠を越えて、「日本をPIVOTする」というミッションを本気で追いかけている組織だと思っています。だからこそ、組織としてチャレンジを恐れず、常に先手を打って変化し続けてほしいですね。その自ら学び続け、変化し続ける姿勢が、番組のコンテンツや他のスタートアップにもポジティブな影響を与えていくと信じています。

木野下 私たちが目指す山はまだまだはるか高く遠くにそびえています。ここまで積み上げてきたプロセスを糧に、必要な時に必要な支援をいただきながら、高みを目指していきたい。よりパワフルな"自走できるチーム"をつくっていくのが目標です。

――まさに、伴走から自走へ。今回の支援の過程そのものが、多くのスタートアップの背中を押すナレッジになりそうです。ありがとうございました。